Borta Leibzag war vor Zeiten eine bekannte Tänzerin, zusammen mit Leurut Bellohm.

Sagt Borta Leibzag:

Vom Kriege, Länder wie Menschen, Auf Augenhöhe, Das Urteil ist gefallen, Was ist ein Buchkunstwerk, Seelische Hygiene, Wir oder sie, Bedürfnisse, Paralyse durch Analyse, Kein Plan, Herrschaft in der Demokratie, Die Erde als Scheibe, Die gute alte Zeit, Ehre und Dünkel, Kein Rahmen, Pazifismus, Regierung, Dienst am Vergeblichen

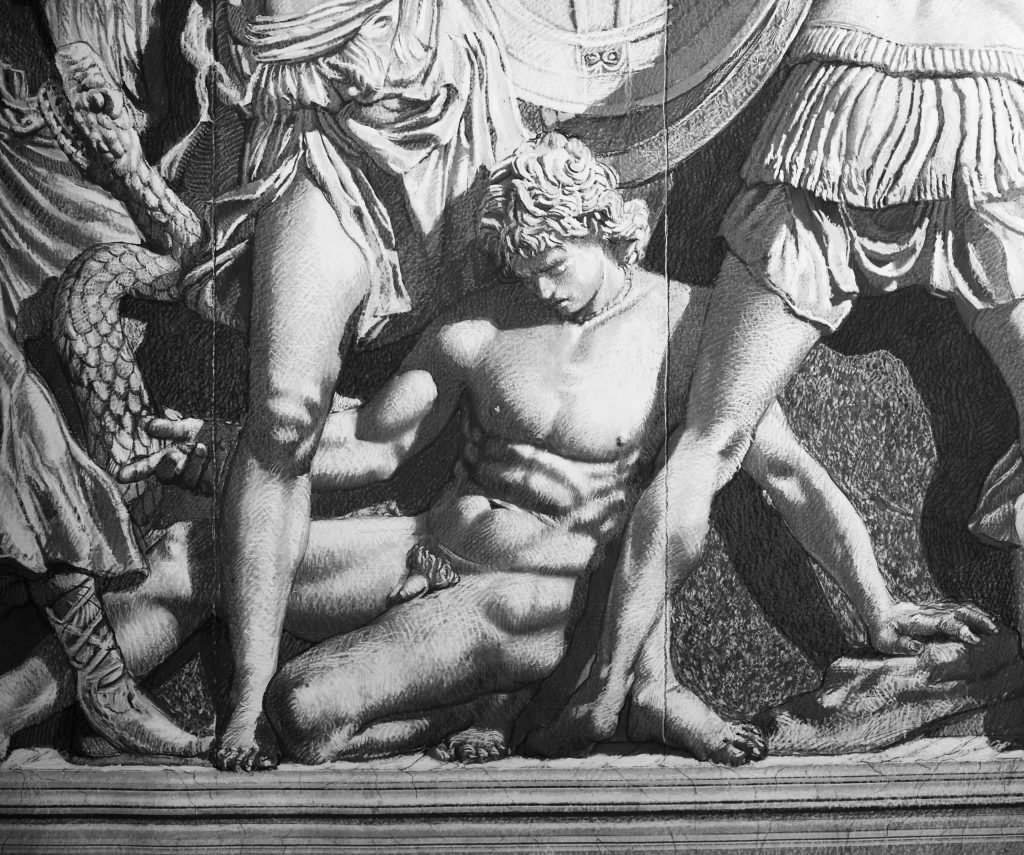

1. Vom Kriege

Clausewitz meint,

der Krieg sei nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln. Der Krieg sei ein Konflikt großer Interessen, der sich blutig löse, und nur darin sei er von anderen Konflikten verschieden.

Die Politik sei der Schoß, in welchem sich der Krieg entwickelt; in ihr lägen die Lineamente desselben schon verborgen angedeutet wie die Eigenschaften der lebenden Geschöpfe in ihren Keimen.

Sagt Borta Leibzag:

Im Kriege stehen zwei Parteien einander gegenüber:

Auf der einen Seite die Soldatenmütter, deren Söhne entsetzliche Grausamkeiten begehen und qualvollen Tod erleiden müssen. Barbusse, Jünger und Remarque schreiben darüber.

Auf der anderen Seite stehen Leute, die es für ihr Recht halten, die Söhne des Landes an die Front und in die Gräben zu stellen.

Mit den Gräben sind die Gräber schon ausgehoben. Auch die Sieger im Kriege gehören dahin, wo nach der Sitte die Trauernden stehen, schreibt Laotse.

Oscar Wilde sagt,

Jesus habe sich die zu Brüdern erwählt, die stumm sind unterm Joch und deren Schweigen allein Gott höre. Jesus wolle dem Blinden Auge sein, dem Tauben Ohr und der Schrei auf den Lippen dessen, dem die Zunge gebunden sei. Den Myriaden, die keiner Sprache mächtig sind, wolle er Posaune sein, durch die sie den Himmel anrufen könnten.

2. Länder wie Menschen

Länder denken über Länder, wie Menschen über Menschen denken: Sie lieben und verachten einander, misstrauen oder vertrauen dem anderen, urteilen gut und schlecht übereinander, hassen sich. Länder können beleidigt sein.

Sagt Borta Leibzag:

Dieses vorausgesetzt, ist eines überraschend: Alle Länder benehmen sich wie Menschen eines ganz bestimmten, nicht gerade sympathischen Schlages.

Wir kennen ihn gut, diesen Ländermenschen: Prestige ist sein höchstes Gut. Er selbst ist der Erste und Beste. Schnell ist er beleidigt. Anderen gönnt er wenig. Größe ist ihm fremd. Dass die Welt sich um viele Mittelpunkte dreht, weiß er nicht.

So sind alle Länder, auch die reichen und schönen.

Ein zu hartes Urteil? Gewiss. Es gibt höfliche Länder, das zumindest. Aber ist echte Großzügigkeit in der Außenpolitik denkbar? Großzügigkeit etwa in Prestigefragen?

3. Auf Augenhöhe

Es gibt Familien, in denen der Vater den erwachsenen Sohn seit Generationen verachtet, von diesem aber verehrt wird. Ganze Gesellschaften sind von dieser familiären Tradition durchzogen und vergiftet.

In ihnen besteht Augenhöhe auch unter Eheleuten nicht.

Sagt Borta Leibzag:

Sich dabei auf Gott zu berufen, ist jahrhundertealter Betrug.

Der Entwicklungsstand einer Gesellschaft lässt sich daran ablesen, wie viel Augenhöhe sie erlaubt, wie viel Symmetrie im Miteinander. Ob die Geschlechter entspannt miteinander umgehen. Wie der Sohn mit dem Vater spricht.

4. Das Urteil ist gefallen

Verfassung und Gesetze sorgen dafür, dass jedermann sich zu jedem Gegenstand ein Urteil bilden und dieses öffentlich kundtun kann. Eines der großen Ergebnisse gesellschaftlicher Entwicklung.

Sagt Borta Leibzag:

Meinungen und Urteile können endgültig sein. Das klingt trivial.

Meinungsbildungsprozesse stellt man sich vor wie kontinuierlich arbeitende maschinelle Anlagen, in denen laufend neue und alte Fakten vermischt, verknetet und verrührt werden. Gelegentlich und nach Bedarf entnimmt man daraus wie eine Kostprobe seine gerade aktuelle Meinung.

Diese Vorstellung ist falsch.

Meinungsbildungsprozesse haben nicht nur einen Anfang, sondern leider auch ein Ende. Ist das Urteil einmal gefällt, werden korrigierende, relativierende, revolutionierende Fakten nicht mehr aufgenommen, nicht mehr verknetet und nicht verrührt. Die Sache ist endgültig entschieden. Das Urteil widersteht jedem Versuch, durch neuen Fakten neue Einsichten zu schaffen.

Im menschlichen Verkehr ist dieses Phänomen allgemein bekannt. Im politischen Verkehr hofft man unverzagt darauf, dass die Knetmaschine immer weiterläuft und Meinungen sich ändern können.

Doch schon Tacitus wusste:

Der einmal verhasste Fürst, was er auch tun mochte, Gutes oder Böses, erregt unverändert den gleichen Hass. (Tacitus Historiae 1.7.2)

5. Was ist ein Buchkunstwerk?

Ernst Gombrich sagt,

in der Kunst gehe es zuerst und vor allem um die Lösung bestimmter künstlerischer Probleme, genauer gesagt um jene Lösungen, die den Gang der weiteren Entwicklung bestimmen. Es werde immer Künstler geben, die die Charakterstärke haben, sich nie mit halben Lösungen zufrieden zu geben, sondern bereit seien, auf alle Effekthascherei und Kompromisse zu verzichten und nur der Mühsal ehrlichen Schaffens zu leben.

Felix Krull hält dagegen,

Kunst werde nicht in stumpfer Fron und Plackerei gewonnen, sondern sei ein Geschenk der Freiheit und des äußeren Müßigganges; man erringe sie nicht, man atme sie ein; verborgene Werkzeuge seien ihretwegen tätig, ein geheimer Fleiß der Sinne und des Geistes werbe stündlich um ihre Güter, und man könne wohl sagen, dass sie den Erwählten im Schlafe anfliege.

Sagt Borta Leibzag:

Ein Buchkunstwerk erkennt man nicht am Schaffensprozess, auch nicht daran, dass es von einem Künstler geschaffen wurde.

Ein gutes Buch ist aus sich selbst heraus als solches erkennbar.

Ein gutes Buch enthält Ewige Geschichten, die sich in wenigen Sätzen zusammenfassen lassen und uns teuer sind, ganz unabhängig von Stil und Sprache. Seine Szenen und Charaktere werden fester Bestandteil unseres Lebens und unserer Vorstellungswelt. Es zu lesen, lässt uns unmittelbar in Breite und Tiefe erleben, was sich ganz fern jeder Wirklichkeit zuträgt, und ist allein in diesem Sinne realistisch.

Hier stellt sich die Frage, ob das Werk eines Künstlers, das niemals jemand gesehen hat, dem also das Publikum fehlt, überhaupt ein Kunstwerk ist: Wird ein Werk zum Kunstwerk erst, wenn jemand es würdigen kann?

6. Seelische Hygiene

Bei Lukas steht:

Tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet.

Oscar Wilde schreibt aus dem Gefängnis,

Jesu Lehre fordere nicht ein Leben für andere als höchstes Ziel. Wenn Jesus sagt, „Vergebet euren Feinden“, so meine er nicht, es den Feinden zuliebe zu tun, sondern sich selbst zuliebe. Wenn er den reichen Jüngling auffordere, alles was er habe, den Armen zu geben, so wolle er nicht den Armen helfen, sondern der Seele des Jünglings.

Sagt Borta Leibzag:

Feindesliebe ist eine Art des Loslassens. Sie hält die Seele rein. Begütigen, hinnehmen und vergeben zu können ist eine Gnadengabe.

Übrigens: Hinnehmen und nachgeben zwischen Ländern ist gefährlich. Denn Friedfertigkeit gefährdet den Frieden.

7. Wir oder sie

Unter den wichtigen gesellschaftlichen Fragen wirken einige polarisierend. Je stärker sie es tun, desto eher werden von mir platte Bekenntnisse anstelle abwägender Antworten erwartet. Dann wird allem, was was ich sage, nicht mehr ein Beitrag zur Diskussion, sondern eine Absicht im Sinne einer Parteinahme unterstellt.

Solche Bekenntnisse stützen sich oft auf Symbole und klischeehafte Begriffe. Einige davon erhalten in der Polarisierung das Etikett „politisch korrekt“.

Diese Phänomene sind keine Erfindung der Neuzeit, denn:

Bei Matthäus steht:

Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreuet.

Sagt Borta Leibzag:

Wer hier die Vernunft vermisst, sucht an der falschen Stelle. Der gesunde Menschenverstand muss einsehen, dass es MANCHMAL zwischen sammeln und zerstreuen nichts Drittes, Indifferentes gibt. Symbolkultur gehört zum Leben, in der Politik wie in der Familie.

In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod.

8. Bedürfnisse

Wer Zeitung liest, folgt damit zwei Bedürfnissen: Seinem Informationsbedürfnis und seinem Sensationsbedürfnis. Die Zeitungen sind darauf eingestellt, beiden Bedürfnissen in einem bestimmten Mischungsverhältnis zu entsprechen. Ich lese genau diejenige Zeitung, die meinem Mischungsgeschmack entspricht.

Akademiker neigen dazu, aus meinem bevorzugten Mischungsverhältnis auf meinen Bildungsgrad zu schließen. Menschen mit starkem Sensationsbedürfnis verachten sie. Ihnen selbst genüge die Information, behaupten sie, und Sensationen bedeuteten ihnen nichts.

Manche glauben sogar, eine abwärts in die Dummheit gerichtete Dynamik zu erkennen: Sie entstehe daraus, dass Zeitung und Leser, aneinander geklammert in gegenseitiger Erwartung und Erfüllung, sich vollständig und bodenlos der Sensationslust auslieferten.

Sagt Borta Leibzag:

In Wahrheit sucht jedermann Information und Sensation in etwa gleichem Verhältnis.

Dass der Akademiker seine Sensationen an Stellen findet, die nur mit akademischem Vorwissen zugänglich sind, nährt seinen Bildungsdünkel, erhebt ihn aber nicht über die Fußball- und Adelsbegeisterten.

Einige Zeitungen fühlen sich sogar einer aufwärtsgerichteten Dynamik verpflichtet, indem sie ganz ungefragt guten Lesestoff anbieten.

9. Paralyse durch Analyse

Hugo von Hoffmannsthal schreibt in einem Brief,

es gelinge ihm nicht mehr, die Menschen mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Alles zerfalle ihm in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr lasse sich mit einem Begriff umspannen.

Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen müsse, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, würden ihm im Munde zerfallen wie modrige Pilze.

Auch im hausbackenen Gespräch würden ihm alle Urteile, die leichthin und mit schlafwandlerischer Sicherheit abgegeben zu werden pflegten, so bedenklich, dass er aufhören müsse, an solchen Gesprächen irgend teilzunehmen.

Auch Golo Mann behauptet,

je länger man sich biografisch mit einer Unperson abgebe, mit ihrer Herkunft, den Motiven, die auf sie wirkten, ihrer Psychologie, desto eher sei man geneigt, sie zu verstehen, wovon es, wie man wisse, nur ein Schritt zum Verzeihen sei. So mache man die Unperson weniger schlecht als sie sei, wie tapfer man sich auch dagegen wehre.

Sagt Borta Leibzag:

Sie denken, dass eine sorgfältige Zergliederung zwangsläufig in eine Lähmung führe, in die Unfähigkeit, zu urteilen und zu entscheiden.

Das ist gelehrtes Gerede von Leuten, die sich davor drücken, Haltung zu beziehen, Partei zu ergreifen und kraftvoll tätig zu sein.

Am Anfang muss immer das eigene Urteil, die eigene Haltung stehen. Die Analyse dient nur der Rechtfertigung. Je gelehrter jemand ist, desto komplizierter sind die Analyse und Rechtfertigung dessen, was zu tun er ohnehin entschlossen ist.

Schon die Scholastiker wussten:

Ich glaube, damit ich verstehe – credo ut intelligam. Das Bekenntnis muss am Anfang stehen. Dann folgt die Grübelei.

10. Kein Plan

Der Ameisenhaufen, der babylonische Bau des Ameisenvolks, entsteht ganz ohne Bauplan und ohne jede Projektleitung. Gleichwohl ist er ein ausgeklügeltes Funktionsgebilde. Es zu durchschauen erfordert weitaus mehr Intellekt als seine Errichtung.

Er entsteht auf sehr einfache Weise: Jede Ameise tut nur das unmittelbar vor ihr liegende entlang weniger Vorschriften. Begegnen sich zwei Ameisen, befolgen sie einfachste soziale Regeln der gegenseitigen Hilfe. Die Regeln und Vorschriften gelten nur ungefähr, viel hängt vom Zufall des Augenblicks ab. Niemand hat Sinn für das Große und Ganze.

Der komplizierte Ameisenbau entsteht also aus Myriaden kleinster, teils gerichteter, teils zufälliger Handreichungen, ausgeführt mit dem mühseligen und im Grunde ziellosen Eifer des Einzelnen. Das ist alles.

Auch die menschliche Gesellschaft folgt keinem großen Entwicklungsplan mit festem Ziel. Auch sie entsteht und erwächst aus Myriaden rationaler und irrationaler, sozialer und materieller und oft zufälligen Handlungen Einzelner.

Sagt Borta Leibzag:

Doch, es gibt ihn, diesen Entwicklungsplan, die Ungefähre Richtung, in der sich alles formt und bewegt, in der auch das Absurde Sinn erhält.

Aber ganz wie die Ameisen wissen wir wenig darüber. Im Rückblick zuweilen zeigt sich die Ungefähre Richtung: Als Jahrhunderte alter Trend zu Freiheit und Gleichheit.

Auch zu Frieden? So hoffen wir.

11. Herrschaft in der Demokratie

Populisten sagen, die Demokratie sei ein Herrschaftssystem.

Sie sagen, es bestehe eine überwältigende Macht im Lande, die systematisch in einer einzigen Richtung wirke: Von oben nach unten.

Richtig ist, dass auch in einer Demokratie Macht besteht und Macht ausgeübt wird. Jede kleine und jede größere Entscheidungsbefugnis verleiht Macht. Das Erfolgsgeheimnis der Demokratie besteht darin, dass täglich Myriaden kleiner und größerer Mächte mühsam miteinander ringen müssen und dabei jeder irgendwie zum Zuge kommt, aber überhaupt niemand einfach durchregieren kann.

Dafür sorgen Verfassung, Vereine, Verbände und Verbindungen, Parteien, Parlament und Presse, Fachschaften und Gesellschaften – eben die ganze Zivilgesellschaft. Wo sie blüht und gedeiht, wird nicht durchregiert.

Sagt Borta Leibzag:

Das klingt plausibel, wird aber nicht helfen. Ob die Demokratie ein Herrschaftssystem ist, machen Populisten zu einer Glaubensfrage. Fakten überzeugen sie nicht. Erkenntnisse bedeutet ihnen nichts, das Bekenntnis alles.

Alexis de Tocqueville sagt,

es gebe tatsächlich eine Art der Unterdrückung, von der die demokratischen Völker bedroht seien: Die allumfassende administrative Macht (pouvoir immense et tutélaire). Nachdem sie jedes Individuum in ihre mächtigen Hände genommen und nach ihrem Belieben geformt habe, breite sie ihre Arme über die gesamte Gesellschaft aus und überziehe sie mit einem Netz kleinteiliger, komplizierter, von allen akribisch einzuhaltender Regeln. Sie breche nicht den Willen, sondern erweiche, beuge und lenke ihn. Sie zwinge zu nichts, widersetze sich aber jeder Initiative. Sie zerstöre nicht, sondern verhindere, dass etwas entsteht.

Sie reduziere schließlich jedes Volk auf eine Herde scheuer und fleißiger Tiere mit ihrer Regierung als Hirte. Diese sorge für ihre Sicherheit und ihre Vergnügungen, regele alle wichtigen Angelegenheiten und lenke die Wirtschaft.

Es sei eine sanfte und friedliche Art der Knechtschaft (sorte de servitude, réglée, douce et paisible), verbunden mit den äußeren Formen individueller Freiheit. Jeden Tag werde darin der Gebrauch des freien Willens weniger nützlich und seltener.

12. Die Erde als Scheibe

Ein Außerirdischer landet in der norddeutschen Tiefebene.

Er hat den Anflug verschlafen und den Anblick der kugelrunden blauen Erde verpasst. Damit hat er auch seinen Auftrag verpasst. Er soll ermitteln, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel sei. In den plantaren Lehrbüchern seiner Heimat ist diese Frage ungeklärt.

Der Außerirdische blickt aus dem Fenster. Er sieht bis zum Horizont nur Wiesen und Felder. Keine Krümmung. So wird die Erde wohl eine Scheibe sein, denkt er.

Er steigt aus und mischt sich unerkannt in das irdische Leben. Niemals gerät er in Konflikt mit seiner Vorstellung, die Erde sei eine Scheibe, nicht beim Einkaufen, Essen und Schlafen, bei keinem Gespräch über Politik und Wetter, nicht im Bus und nicht auf dem Schulweg, nicht auf Wanderungen durch Wiesen und Felder und nicht auf Kirchtürmen noch Fernsehtürmen. Nirgends entdeckt er eine Kugelrundung.

So meldet der Außerirdische nach Hause: Die Erde ist eine Scheibe.

„Genauer: Ich kann hier in dieser Annahme leben, ohne dadurch in praktische Schwierigkeiten zu geraten. Nur in wenigen Randbereichen des Lebens, etwa im Flugwesen oder in der Schifffahrt, ist es gelegentlich vorteilhaft, sich die Erde als Kugel vorzustellen.“

In den planetaren Lehrbüchern seiner Heimat wird vermerkt: „Die Erde ist eine Scheibe. Das ist vorläufig die beste ARBEITSHYPOTHESE.“

Sagt Borta Leibzag:

Arbeitshypothesen – versuchsweise vorgeschlagen als praktikable Denkmodelle – sind nichts anderes als VORURTEILE. Niemand macht sich die Mühe, sie nachträglich zu korrigieren. Damit verblasst ihr vorläufiger Charakter.

Sie sind gefährlich. Einmal gefasst, bleiben sie unverrückbar bestehen und zwingen dazu, die Tatsachen in ihrem Sinne zu verbiegen. Und nicht nur die Tatsachen, auch die Entscheidungen.

13. Die gute alte Zeit

Wir vermeinen, heute in einer Zeit abwärtsweisender Tendenzen zu leben. Alles werde schlechter. Vieles sei früher viel besser gewesen.

Neil Postman etwa meint,

wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken lasse, wenn das kulturelle Leben neu bestimmt werde als eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, als gigantischer Amüsierbetrieb; wenn der öffentliche Diskurs zum unbestimmtem Geplapper werde, kurz, wenn Bürger zu Zuschauern würden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zur Varieté-Nummer herunterkämen, dann werde das Absterben der Kultur zur realen Bedrohung.

Doch schon ein sporadischer Blick in die Geschichte zeigt, dass man zu jeder Zeit und in jedem Zeitalter glaubte, sich kulturell und politisch im Niedergang zu befinden.

Denn schon Adolph Freiherr Knigge empörte sich:

„In unsern von Vorurteilen so säuberlich gereinigten, aufgeklärten Zeiten werden unsre Jünglinge früher reif, früher klug, früher gelehrt; durch fleißige Lektüre, besonders der reichhaltigen Journale, ersetzen sie, was ihnen an Erfahrung und Fleiß mangeln könnte; dies macht sie so weise, über Dinge entscheiden zu können, wovon man ehemals glaubte, es würde vieljähriges, emsiges Studium dazu erfordert, nur einigermaßen klar darin zu sehn.

Daher entsteht auch jene edle Selbstigkeit und Zuversicht, die schwächere Köpfe für Unverschämtheit halten, jene Überzeugung des eignen Werts, mit welcher unbärtige Knaben heutzutage auf alte Männer herabsehen, und alles mündlich und schriftlich überschreien, was ihnen in den Weg kommt.

Das Höchste, worauf ein Mann von älteren Jahren Anspruch machen darf, ist gnädige Nachsicht und Mitleiden mit ihm, der das Unglück gehabt hat, nicht in diesen glücklichen Tagen, in welchen die Weisheit ungesät und ungepflegt wie Manna vom Himmel regnet, geboren worden zu sein.“

Auch Friedrich Nitzsche sagt,

es liege auf der Hand, dass die deutsche Kultur niedergehe. Gebe man sich für Macht, für große Politik, für Wirtschaft, Weltverkehr, Parlamentarismus, Militärinteressen aus – gebe man das Quantum Verstand, Ernst, Wille, Selbstüberwindung, das man habe, nach dieser Seite weg, so fehle es auf der anderen Seite. Umgekehrt seien alle großen Zeiten der Kultur politische Niedergangszeiten. In der Hauptsache – und das bleibe die Kultur – kämen die Deutschen nicht mehr in Betracht.

Sagt Borta Leibzag:

Zu jeder Zeit vermeinte man, in einem Zeitalter abwärtsweisender Tendenzen zu leben. Immer. Wenn das stimmen würde, wären wir längst in der Apokalypse angekommen.

Die Auflösung ist ganz einfach: Sehr viele sehen ihre Jugend als ihre schönste Zeit an. Vielleicht zurecht. Sie sehen aber – in unzulässiger Erweiterung – die ganze Epoche ihrer Jugend als ein goldenes Zeitalter an. Und sie empfinden ihren persönlichen Altersabstieg als Abstieg der ganzen Epoche.

Lucius Annaeus Seneca war klüger.

„Du irrst, mein lieber Lucilius, wenn du glaubst, Luxus, Vernachlässigung der guten Sitten und andere Laster, die jeder dem Zeitalter vorwirft, in dem er selbst lebt, seien besonders charakteristisch für seine Epoche: Nein, es sind die Laster der Menschheit, nicht die Laster der Zeit. Wenn du denn nach einer Besonderheit in unserem heutigen Zeitalter suchst, so besteht sie darin, dass die Sünde vormals nie so offen zutage getreten ist wie heute.“ So ungefähr schreibt er an Lucilius in seinem 97. Brief.

14. Ehre und Dünkel

Ob es gelänge, den alten Begriff der Ehre heute wiederzubeleben?

Norbert Elias schreibt

als Kenner der französischen höfischen Gesellschaft, ursprüglich habe die Ehre den Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Adelsgesellschaft gebildet. Man habe seine Ehre gehabt, solange man nach der Meinung der betreffenden Gesellschaft und damit auch für das eigene Bewusstsein als Zugehöriger galt. Die Ehre zu verlieren habe geheißen, die Zugehörigkeit zu einer guten Gesellschaft zu verlieren. Man habe sie verloren durch den Richterspruch der gesellschaftlichen Meinung. Der Zwang, der vom Begriff der Ehre ausging, sei der Zwang zur Aufrechterhaltung des sozial distanzierten Daseins seiner Träger gewesen – weiterer Begründung durch etwas außerhalb ihrer sei sie weder bedürftig noch fähig.

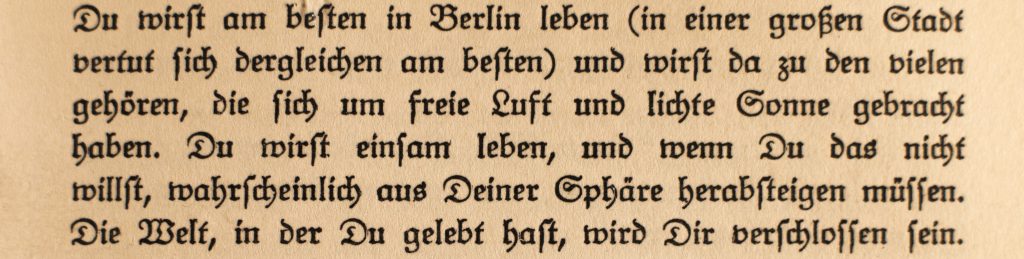

Die Mutter von Effi Briest schreibt ihrer Tochter:

„Und was das Traurigste für uns und für Dich ist – auch das elterliche Haus wird Dir verschlossen sein; wir können Dir keinen stillen Platz in Hohen-Cremmen anbieten, keine Zuflucht in unserem Hause, denn es hieße das, dies Haus von aller Welt abschließen, und das zu tun, sind wir entschieden nicht geneigt.“ Sie wolle damit auch Farbe bekennen vor aller Welt.

Und ein solcher Ehrbegriff soll nun wiederbelebt werden?

Möglich wäre das allenfalls im Politischen, indem ein politischer Ehrbegriff geschaffen wird, der Zugehörigkeit vermittelt und es erlaubt, sich abzugrenzen – verbunden mit einem Quantum Hochmut. Dann kommt als Ehrbegriff eigentlich nur das Bekenntnis zu demokratischer Redlichkeit und politischem Anstand in Frage. Darauf ließen sich auch Ehrgefühl und Ehrbarkeit gründen, vielleicht sogar Ehrfurcht. Wenn das gelänge, wäre viel gewonnen für unsere Kultur.

Sagt Borta Leibzag:

Die Idee hat Charme. Aber der Ehrbegriff ist für alle Zeiten vergiftet durch den Missbrauch, den er im Militärischen erfahren hat. Zu Recht ist deshalb die Ehre in der Gesellschaft zum Dünkel verkümmert, zum kleinlichen Hochmut, den jeder jedem gegenüber empfindet und praktiziert.

15. Kein Rahmen

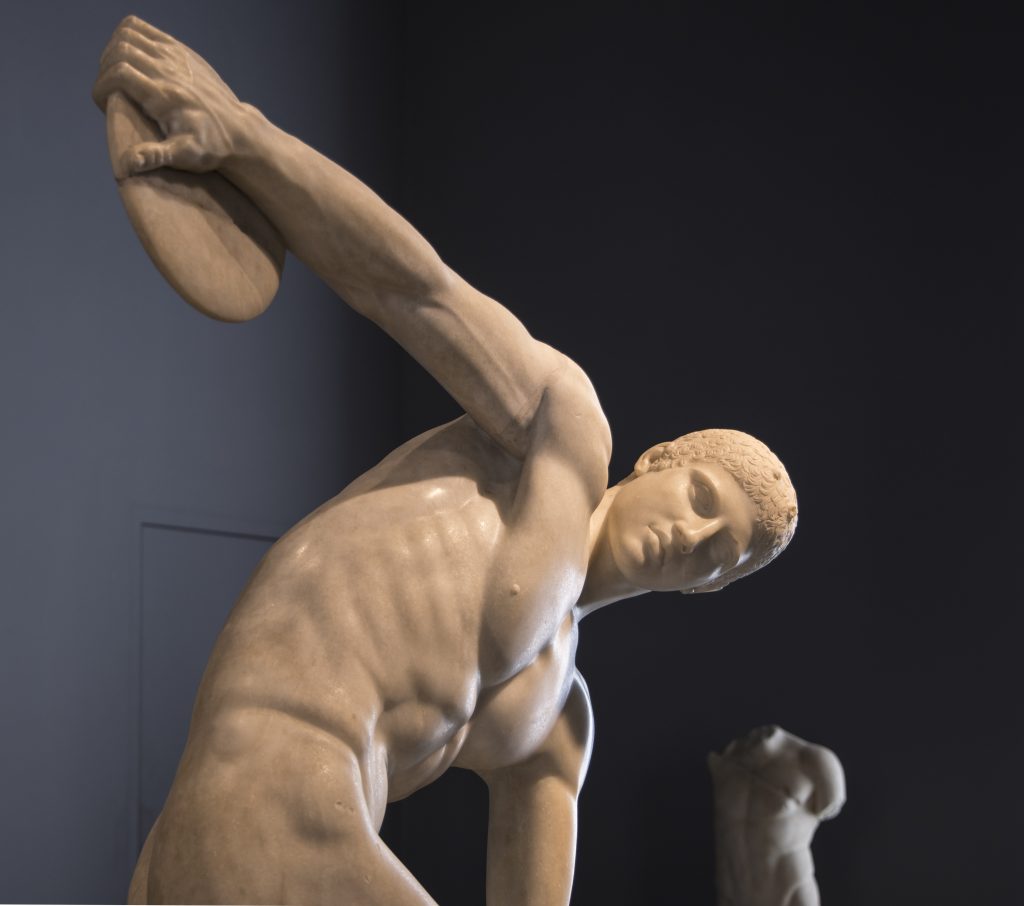

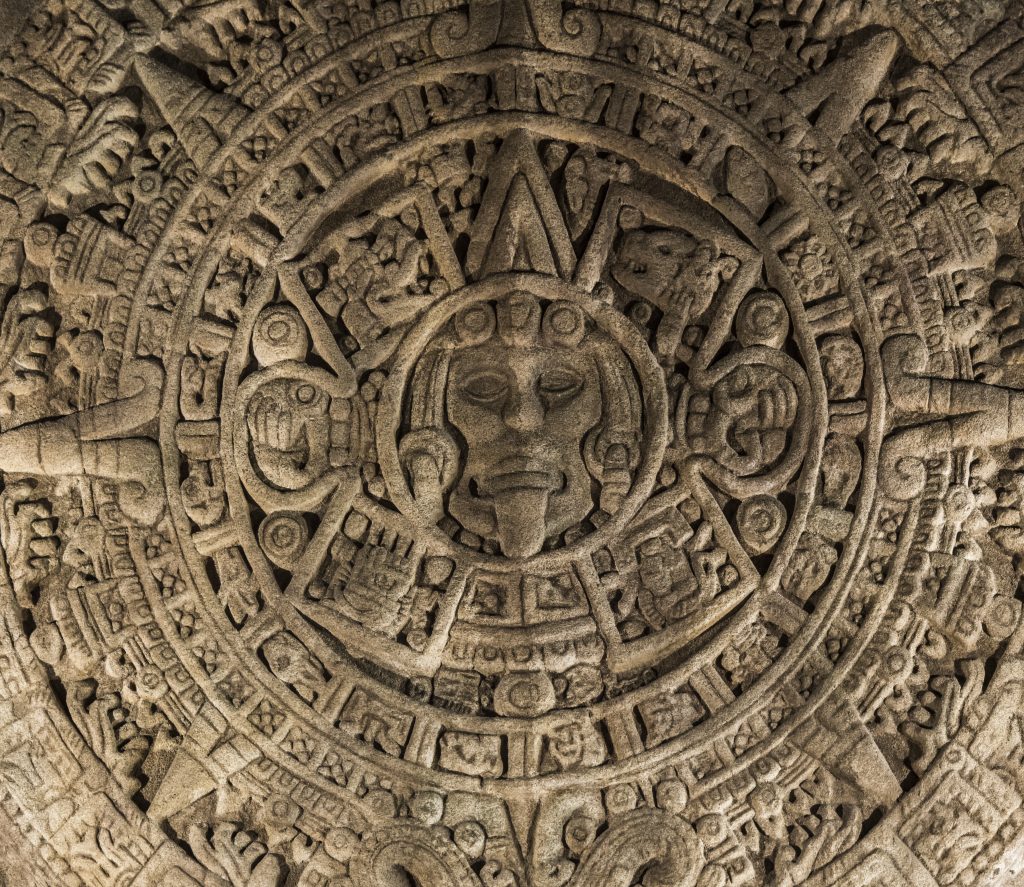

Jede Kunstrichtung hat ihren eigenen Referenzrahmen, in dem ihre Werke gesehen, verstanden und beurteilt werden. Zugang zu einem Kunstwerk erhält, wer sich auf den Rahmen einlässt, in dem es entstanden ist. Darin erblüht seine Schönheit.

Die eigentlich interessante Frage: Welchen Referenzrahmen nutzen wir, wenn wir einem Kunstwerk begegnen, das uns in Form und Inhalt vollkommen fremd ist?

Wir verwenden dann – bewusst oder unbewusst – die Kriterien der Wirklichkeitstreue, also Vergleiche mit realer Körperlichkeit. Sie bilden einen scheinbar universellen Rahmen, in dem sie jedes Kunstwerk hilfsweise bewerten lässt. Verständnis und Schönheit lassen sich darin kaum erschließen.

Im Politischen ist es ganz ähnlich: Nationalismus und Kommunismus, Pazifismus und Imperialismus, Populismus und Theokratie, Darwinismus und Liberalismus – alle bilden sie eigene Referenzsysteme.

Die interessante Frage: Gibt es auch im Politischen einen universellen und allgültigen Referenzrahmen?

Wenig kommt dafür infrage. Eigentlich nur ein Rahmen, der sich ungefähr zwischen Recht und Anstand, Freiheit und Gleichheit ausspannt. Er ist eine erste Orientierungshilfe, wenn ich mich auf die andere Systeme einlassen möchte.

Sagt Borta Leibzag:

Falsch: Der universelle Rahmen von Recht und Anstand, Freiheit und Gleichheit ist keine Notlösung auf dem Wege in die eigentlich gültigen Referenzsysteme. Die Analogie zur Kunst führt hier in die Irre.

Allein der Universalrahmen ermöglicht ein Urteil. Alle anderen Rahmen sind Hilfsmittel um zu beschreiben, zu unterscheiden und einzuteilen. Zum Urteil sind sie untauglich.

Nationalisten, Populisten, Imperialisten und Theokraten bestreiten das.

Ein Letztes:

Der Referenzrahmen des öffentlichen poltischen Diskurses verschiebt sich schleichend unter dem Einfluss weltbewegender Ereignisse. Das können wir nicht verhindern, müssen es aber wachsam beobachten und offenlegen – damit nicht Kriege schleichend wieder als führbar und gewinnbar angesehen werden.

16. Pazifismus

Hier soll mit einem Irrtum aufgeräumt werden: Pazifisten sind keine Gegner von Gewalt. Sie sind nicht diejenigen, die nach der ersten Ohrfeige still auch die zweite erwarten.

(Erstens) Pazifisten sehen es als äußerst bedenklich und schwerwiegend an, Menschen zu töten. (Zweitens) In derart elementaren Dingen, so sagen sie, muss ich IMMER sehr genau wissen, was ich tue. (Drittens) Und gerade im Krieg, so sagen sie, verliere ich sehr schnell die Kontrolle über das, was ich tue.

Deshalb sei jedwede Beteiligung an einem Krieg grundfalsch: Weil andere für mich entscheiden, ob und wann ich töte. Wegen des Kontrollverlusts in einer derart gravierenden Sache.

Lange bevor ein Krieg ausbricht, ist im politischen Diskurs eine zunehmende Verklemmung zu erkennen. Ganze Argumentationslinien werden als nicht mehr opportun und diskutierbar angesehen. Das Militärische wird salonfähig. Patriotismus bricht aus wie eine Krankheit. Die Gesellschaft wird unentrinnbar auf ein Gleis gesetzt und hinter eine Lokomotive gespannt.

Lange vor dem Kriegsausbruch keimt und wächst der Kontrollverlust, den die Pazifisten so sehr fürchten und dem sie sich absolut entziehen wollen.

Gil Elliot fragt

im Buch der Toten, welche Maschinerie einen Mann in diese Situation der Unausweichlichkeit bringe? Der grundlegende Hebel sei das Wehrgesetz, das große Massen von Männern für den Militärdienst verfügbar mache. Das Wehrgesetz und die Massenproduktion von Waffen und Munition sei eine Angelegenheit der zivilen Organisation. Die Männer in Bataillone und Divisionen zu verwandeln und sie mit den Waffen an die Front und in die Gräben zu schaffen, sei eine militärische Angelegenheit. Beide gründeten in Bürokratie, beide seien ineinander verwoben, jede logisch in sich selbst und rational für die, die damit befasst sind. Keine menschliche Institution sei stark genug, sich der Kriegsmaschinerie zu widersetzen.

Christopher Clark sagt,

ganz im Sinne der Pazifisten, dass die politisch Verantwortlichen aller Länder sich 1914 wie Schlafwandelnde verhalten hätten, die gespannt und hellhörig waren, aber unfähig zu SEHEN, befangen in ihren Vorstellungen und blind gegen das Offenkundige, nämlich die Grausamkeiten, die sie über die Welt bringen würden. In diesem Sinne sei der Krieg weniger ein Verbrechen als eine Tragödie gewesen, die Frucht einer verbreiteten politischen Kultur.

Romano Guardini sagt,

der „geistliche Mensch“ trage einen Daseinsbeginn in sich, der in der Freiheit Christi wurzele. Dadurch habe er von der Welt einen Abstand, den in der Welt selbst niemand gewinnen könne. Wer wirklich weiterkommen wolle, müsse sich aus der Verstrickung lösen und einen Standort über dem Hin-und-her suchen. Er müsse eine Kraft suchen, die den Bann des Unrechts und der Gewalt löse; die einen Raum schaffe, worin die angreifende Gewalt aufgefangen werde.

In dieses Schema passt der Pazifist.

(Der Stein ist übrigens echt. So wie er hier aussieht, lag er dort.)

Sagt Borta Leibzag:

„Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, und lässt andere kämpfen für seine Sache, der muss sich vorsehen: Denn [auch] wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal den Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will: Denn es wird kämpfen für die Sache des Feinds, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.“

So sagt Bertolt Brecht. Doch Vorsicht: Das Gedicht ist gegen Feiglinge gerichtet, die ihre Faust nur in der Tasche ballen. Pazifisten sind hier nicht gemeint. Allenfalls die Feiglinge unter den Pazifisten.

Pazifisten können keine politischen Lösungen anbieten, mit denen Kriege verhindert werden. Doch ist das ein Vorwurf? Soll eine poltische Haltung nur dann geachtet werden, wenn wenn sie eine Rezeptur enthält?

Nein.

16. Regierung

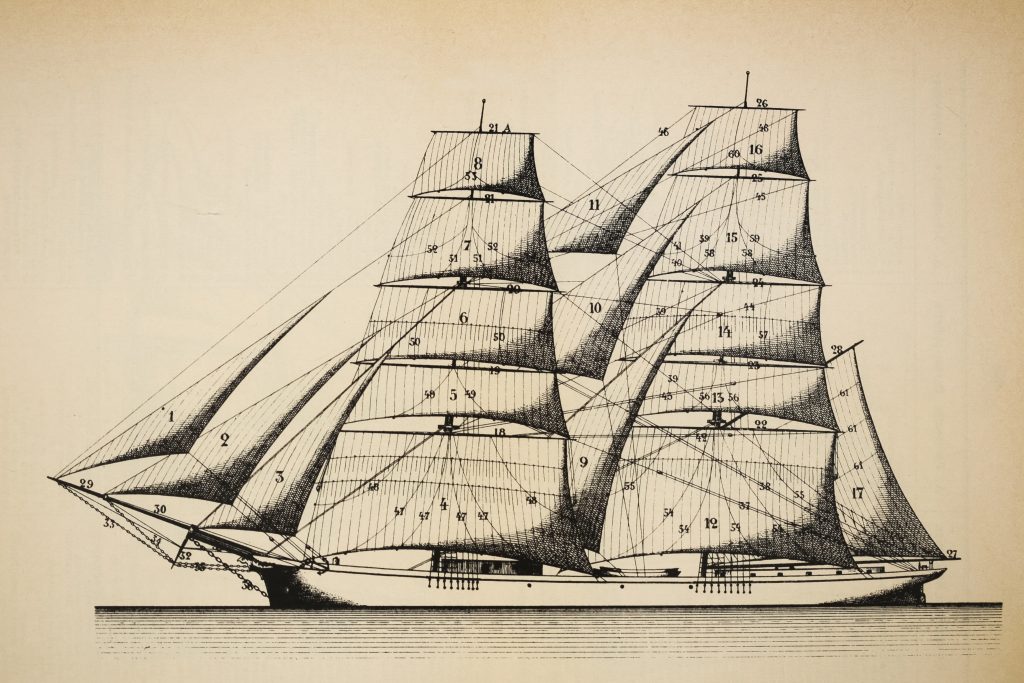

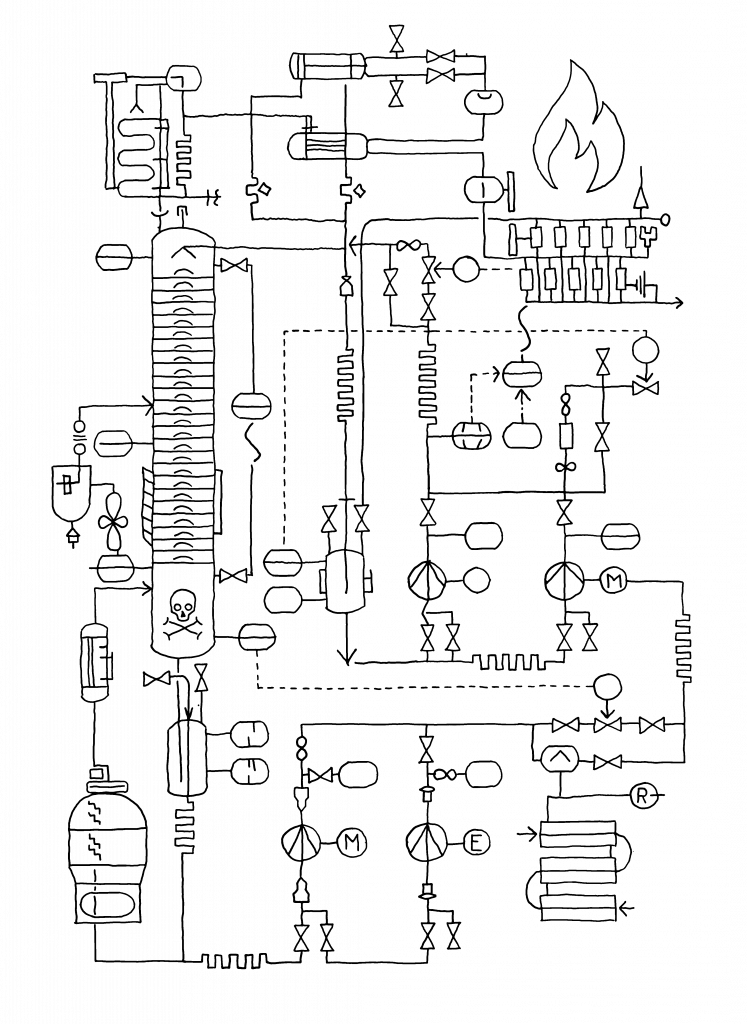

Wie kann man sich einen Staatskapitän vorstellen?

Joseph Roth sagt über seinen Kaiser,

er sei ein alter Mann, der älteste Kaiser der Welt. Rings um ihn wandle der Tod im Kreise. Schon sei das ganze Feld leer, und nur der Kaiser, wie ein vergessener silberner Halm, stehe noch da und warte. Seine hellen und harten Augen sähen seit vielen Jahren verloren in eine verlorene Ferne. Seine Augen fülle er mit künstlicher Güte, mit der wahren Eigenschaft kaiserlicher Augen: Sie schienen jeden anzusehen, der den Kaiser ansah, und sie grüßten jeden, der ihn grüßte. Er verberge seine Klugheit in der Einfalt: Denn es gezieme einem Kaiser nicht, klug zu sein wie seine Ratgeber. Lieber erscheine er einfach als klug.

Zutreffend hat Eduard Graf Taaffe

zur Kaiserzeit das Fortwursteln als österreichische Regierungsform erfunden: Scheinbar planlos zu improvisieren, behutsam zu taktieren, zu verzögern, zu vertrösten, entgegenzukommen, mit unzulänglichen Mitteln unerreichbare Ziele anzusteuern, zwischen Realität und Illusion zu lavieren, um dann bei einer annehmbaren Halblösung zu landen (so von Stephan Vajda beschrieben).

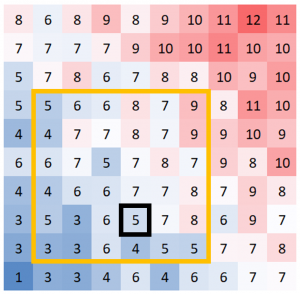

Ungefähr so sieht ein Staat heute aus:

Sagt Borta Leibzag:

Ja, das stimmt ungefähr.

ABER: Die Vorstellung, mein Land werde in eine bestimmte Fahrtrichtung gelenkt und geleitet, beängstigt mich. Gelenkte Gesellschaften enden früher oder später im Krieg, auch heutigentags.

Gesunde Gesellschaften entwickeln sich aus sich selbst heraus, geben sich selbst eine Richtung. Myriaden kleinster politischer Handlungen bestimmen sie. Krank werden sie, wenn jemand das Steuer übernimmt.

Ihr Immunsystem sind Verfassung, Vereine, Verbände und Verbindungen, Parteien, Parlament und Presse, Fachschaften und Gesellschaften – eben die ganze Zivilgesellschaft.

Karl Jaspers hat bei Laotse

das Idealbild eines Staatschefs gefunden: Beim Regieren sei das NICHTHANDELN, das Freilassen, das Wirken in der Unmerklichkeit das Wahre. Der vollkommene Herrscher wirke durch Nichttun, halte sich niedrig, mache sich unscheinbar, beanspruche nichts. „Ich mache nichts, so wird das Volk von selbst anders. Ich übe die Nichteinmischung in der Wirtschaft, und das Volk wird von selbst reich“, schreibt Laotse.

Etwas ganz anderes sei das Nichtstun. Zu meinen, durch Nichtstun, durch Passivität geschehe eine Wirkung, sei absurd. Das Tun durch Nichttun hingegen sei das Handeln ohne gewaltsames Machen, ohne Eingreifen, Verbieten und Befehlen. Der nichthandelnde Staatschef vollziehe das Nichthandeln in ständiger Anspannung

17. Blinder Dienst am Vergeblichen

Die älteste Geschichte über Gerechtigkeit und Ordnung in der Welt ist diese:

Gott und Satan wetten darum, ob Hiob sich von Gott abwendet und ihn verflucht, wenn er ohne Schuld ins schweres Unglück kommt. Satan vernichtet daraufhin die Viehherden Hiobs, doch der steht zu Gott. Satan vernichtet Hiobs Familie, doch der bleibt bei Gott und versieht weiter seinen Dienst an Ihm. Satan schlägt Hiob mit Schmerz und Krankheit, doch der verflucht Gott nicht, denn er hat nur noch ihn.

Doch tief empfindet Hiob die Ungerechtigkeit, die ihm angetan wurde. Er verlangt Rechenschaft von Gott.

Gott wendet sich an Hiob und erwidert ihm:

Wo warst du, als ICH die Erde gründete? Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Willst du MEIN Urteil zunichtemachen und MICH schuldig sprechen, dass du recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott, und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie ER?

Romano Guardini fügt hinzu,

die Gerechtigkeit sei kein selbständiger Standort, auf dem der Mensch Gott gegenüber Fuß fassen könne. Gott sei frei. Das Herrentum seiner Entscheidung sei allem Urteil entzogen.

Trotz allem will sich Hiob nicht von Gott abwenden. Was gibt ihm die Kraft dazu? Warum hält er gegen alle Widrigkeiten an dem fest, was er einmal als richtig erkannt hat?

Heinrich Heine dichtet:

Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,

Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.

Ich kämpfe ohne Hoffnung, dass ich siege,

Ich wusste, nie komm’ ich gesund nach Haus.

Ein Posten ist vakant! Die Wunden klaffen,

Der eine fällt, die andern rücken nach,

Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen

Sind nicht gebrochen – nur mein Herze brach.

Der Doktor bei Albert Camus sagt,

die Weltordnung werde durch den Tod bestimmt, trotzdem kämpfe man mit aller Kraft gegen den Tod an, ohne die Augen zum Himmel zu erheben, wo ER schweige. Die Pest sei ein endloses Scheitern (interminable défaite), aber das sei kein Grund, den Kampf aufzugeben.

Sagt Borta Leibzag:

Verantwortung zu übernehmen für das Gemeinwesen wirkt doppelt: Nach innen stärkt es die Seele und gibt ihr Halt. Nach außen bessert es die Welt.

In schlechten Zeiten überwiegt die Innenwirkung, weil die äußere Welt sich der Bemühung widersetzt, sie zu verbessern. Die Verantwortung für das Gemeinwesen kann dann wie ein blinder Dienst am Vergeblichen erscheinen – der gleichwohl unermüdlich geleistet werden muss, bis die Zeiten sich wieder bessern.